Bosa (IPA: [ˈbɔːza], Bosa in sardo o, contratto, 'Osa, pronuncia [ˈɔːza]) è un comune italiano di 7 490 abitanti della provincia di Oristano, nella costa occidentale del centro-nord della Sardegna. Fa parte dell'Unione di comuni della Planargia. È il principale centro abitato della subregione della Planargia e si inserisce, storicamente, nel più vasto territorio del Logudoro, condividendo con quest'ultimo l'utilizzo della variante linguistica del sardo logudorese. Durante il dominio aragonese, ottenne il rango di città regia del quale attualmente permane, con l'abolizione dei privilegi feudali, il titolo onorifico di città. Insieme ad Alghero è sede vescovile della diocesi di Alghero-Bosa.

«Bosa […] est civitas insignis, et de principalioribus dicti regni»

«Bosa […] è una città insigne e tra le più importanti del suddetto regno [di Sardegna]»

Il territorio di Bosa fu abitato già in epoca preistorica e protostorica come dimostrano le domus de janas mono o bicellulari presenti in diverse località comunali. Il rilevante numero e la loro superficie, che giunge sino a 88,53 m², testimoniano una frequentazione umana piuttosto aggregata ascrivibile all'Età del Rame (per le tombe dotate di dromos) o alla cultura di Ozieri e al Neolitico recente[2].

Poco numerose sono, invece, le testimonianze riconducibili all'Età del bronzo e alla civiltà nuragica, tra le quali rientrano i nuraghi di Monte Furru, di S'Abba Druche, di Mesu 'e Rocas e di Santu Lò[2].

Storia antica fenicio-punica (IX-III secolo a.C.) e romana (238 a.C.-456) Teste marmoree di Giove Ammone e di una replica di Dionysos Tàuros di età antonina rinvenute nel fiume Temo nel 1975

Teste marmoree di Giove Ammone e di una replica di Dionysos Tàuros di età antonina rinvenute nel fiume Temo nel 1975Se il territorio di Bosa è stato senz'altro abitato in epoca nuragica, nulla di certo si conosce, invece, circa lo stanziamento di un eventuale insediamento o emporio fondato dai Fenici o dai Punici, la cui frequentazione della zona, quantomeno a fini commerciali, sarebbe attestata dal rinvenimento di reperti e da toponimi locali di origine fenicia o cartaginese. I Punici, così come successivamente anche i Romani (che costruirono un insediamento produttivo a S'Abba Druche, sfruttando precedenti costruzioni nuragiche)[3][4], dovettero usare per l'approdo la foce del Temo, allora all'altezza della località Terridi-Sa Molina e difesa dal maestrale e dalle mareggiate grazie al riparo offerto dall'Isola Rossa e dall'altopiano di Sa Sea. Di tale porto restano ancora tracce di bitte per l'attracco delle barche.

Forse proprio lì o, secondo l'ipotesi tradizionalmente accreditata, nella vallata di Messerchimbe, più all'interno e sulla sponda sinistra del fiume, si sarebbe sviluppato un precedente centro abitato[5].

Studiosi come gli archeologi Antonietta Boninu e Marcello Madau, in base alla conformazione del luogo, sostengono che in età cartaginese il sito urbano, piuttosto che essere all'altezza di Messerchimbe, si trovasse sulla riva destra (tra Prammas, Padruaccas e Contra). Sull'altra sponda si sarebbero concentrate l'area sacra e la necropoli. In tal caso si potrebbe pensare a uno sdoppiamento e a una progressiva traslazione dell'abitato in età bizantina, con un nuovo agglomerato formatosi intorno alla cattedrale di San Pietro, sul sito della vecchia necropoli (di cui sono state rinvenute numerose iscrizioni funerarie romane).

In ogni caso, dalla strada costiera occidentale, che superava il Temo a Pont'Ezzu (di cui permangono le rovine), Bosa era collegata direttamente a sud con Cornus (presso Cuglieri) e a nord con Carbia (Nostra Signora di Calvia, località a sud di Alghero).

In Età Romana la città divenne, forse dalla prima età imperiale, un municipio con un proprio ordine di decurioni e un collegium di quattuorviri. L'introduzione della religione pagana romana è attestato dal rinvenimento di teste marmoree di Giove e di Dioniso, nonché di statue di Ercole. Il culto imperiale è documentato da un'epigrafe in marmo che ricorda la dedica, fra il 138 e il 141, da parte di un magistrato o sacerdote locale, di quattro statuette in argento, raffiguranti Antonino Pio, Faustina maggiore, Marco Aurelio e Lucio Vero[6]. All'età antonina risale anche la promozione di un anonimo flamine municipale bosano al massimo sacerdozio provinciale dell'isola[7].

Medioevo vandalo (456-534), bizantino (534-851) e giudicale (851-1259) Facciata della chiesa di San Pietro

Facciata della chiesa di San PietroDopo il crollo dell’Impero romano d’Occidente, la Sardegna subì dapprima l’invasione dei Vandali e poi il dominio bizantino. Quando anche l’apparato amministrativo dell’impero bizantino si dissolse, a causa delle incursioni Arabe, in Sardegna si affermarono – come autonomi regni – quattro Giudicati. Bosa divenne così il centro principale della Curatoria di Frussia, all’interno del Giudicato di Torres, nonché sede episcopale.

Tra il 1053 e il 1073[8], fu eretta la cattedrale dedicata a San Pietro, con annesso il quartiere vescovile, nei pressi del ponte romano e in posizione strategica per la riscossione dei dazi e il controllo dei traffici commerciali dall’entroterra al porto fluviale. Dopo un lungo periodo di influenza bizantina, la decisione di Costantino de Castra (primo vescovo di Bosa di cui si abbia notizia) di intitolare a San Pietro la cattedrale bosana può essere forse intesa come segno di schieramento dalla parte del pontefice romano dopo il Grande Scisma del 1054; del resto, Costantino de Castra, come sappiamo da una lettera del 1073 di Papa Gregorio VII, fu impegnato personalmente nella propaganda cattolica presso i Giudici della Sardegna.

Il porto di Bosa divenne, dopo quello di Torres, il più importante del nord-ovest della Sardegna. Inserito nei traffici commerciali delle principali potenze del Mediterraneo, nei suoi pressi si stanziarono, con propri fondaci mercantili, anche comunità di commercianti stranieri, in particolare ebrei[9] e pisani e, successivamente, liguri e marsigliesi rappresentati questi ultimi in città, così come i Pisani, da appositi consoli già nel XIII secolo[10].

Nella seconda metà del Duecento, il Giudicato di Torres subì però un progressivo indebolimento e vide l'aumento dell'influenza nell'isola di alcune nobili famiglie genovesi, toscane e lombarde, spesso assicurata per via matrimoniale. Fu in questo contesto che, come si legge nella terza redazione del Commento alla Divina Commedia di Pietro Alighieri (1358 circa), il marchese toscano Corrado Malaspina sposò (prima del 1232) una nobildonna (forse di nome Urica e figlia naturale del giudice Mariano II di Torres) dalla quale avrebbe ricevuto in dote alcune terre a Bosa e a Osilo.

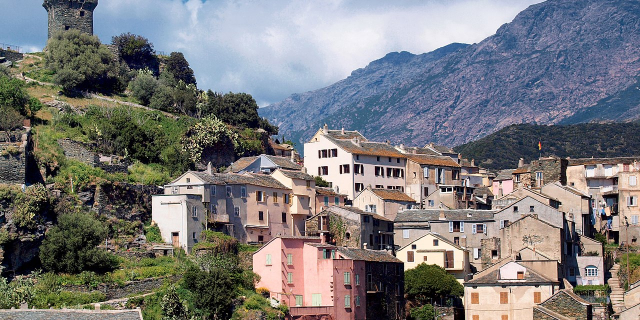

Medioevo malaspiniano (1259-1317) e arborense-aragonese (1317-1409) Veduta del Castello di Serravalle

Veduta del Castello di SerravalleL'apparato amministrativo del giudicato turritano si disgregò con la morte della giudicessa Adelasia di Torres, che avvenne nel 1259 e determinò l'affermarsi, nel nord Sardegna, di numerose signorie locali.

In questo contesto, nella seconda metà del Duecento, i Malaspina edificarono a Bosa il castello sul colle di Serravalle[11]. L'area sottostante la roccaforte – nella quale erano forse presenti già degli insediamenti – fu quindi lottizzata e progressivamente abitata. Dopo un lento processo di agglomerazione urbana, che troverà compimento soltanto in epoca arborense-aragonese, vi si trasferì anche il vescovo, di modo che a San Pietro – distante due chilometri dall’abitato medievale – non rimasero che le vestigia dell’antica cattedrale.

Infine, nel 1297, Papa Bonifacio VIII istituì il Regno di Sardegna e Corsica, che concesse al re Giacomo II d'Aragona. I Malaspina, temendo l'invasione aragonese, potenziarono il castello con una torre maestra che ricorda quelle cagliaritane dell'Elefante e di San Pancrazio (1305 e 1307), costruite da Giovanni Capula, il quale aveva forse edificato anche quella bosana[12].

Il 2 novembre 1308, i Malaspina cedettero alcune quote di proprietà del castello di Bosa (non del borgo, che era libero), della Planargia e del Costavalle ai Giudici di Arborea. Questi ultimi giunsero ad avere un pieno possesso dei territori e del castello a partire dal 1317. Così, essendosi gli Arborea alleati con gli Aragonesi, fu possibile per l'infante Alfonso IV d'Aragona, prendere possesso del castello di Bosa attraverso lo spagnolo Pietro Ortis, con il consenso del Giudice d’Arborea. I Malaspina, che rivendicavano i propri diritti sul castello, uscirono però definitivamente dalla storia bosana solo quando l'11 giugno 1326 trattarono con il re d'Aragona la cessione di Bosa e della Curatoria di Planargia. Ottenuto un pieno diritto sul Bosa, il 1º maggio 1328 Alfonso la concesse in feudo al giudice Ugone II di Arborea: la città e il suo territorio entrarono allora a far parte delle terre extra iudicatum degli Arborea.

Il figlio di Ugone, Mariano IV, ruppe però l'alleanza con gli Aragonesi e, nel 1349, con l’obiettivo di unificare la Sardegna sotto di sé, fece imprigionare l fratello Giovanni, Signore di Bosa dal 1338 e fedele alla vecchia alleanza. Il castello di Bosa era una roccaforte di grande importanza strategica per il controllo della Sardegna e tanto Mariano quanto Pietro IV il Cerimonioso, erano desiderosi di impossessarsene. Cercarono dunque di farselo cedere dalla moglie di Giovanni, la catalana Sibilla di Moncada; ma ella tirò per le lunghe le trattative, finché il 20 giugno 1352 Mariano lo prese con la forza. Bosa fu quindi sotto il controllo di Ugone III (1376-1383) e di Eleonora d’Arborea (1383-1404), che ne fecero la loro roccaforte nella guerra contro gli Aragonesi. Alle trattative di pace tra Eleonora e Giovanni I d'Aragona, il 24 gennaio 1388, la città inviò il proprio podestà con centuno rappresentanti che firmarono gli atti, separatamente dal castellano e dai funzionari e rappresentanti feudali. L'esistenza a quel tempo di un'organizzazione comunale, oltre che da questo fatto, è dimostrata dai quattro capitoli degli statuti di Bosa citati in un atto notarile seicentesco. La città era divisa tra la parte di pertinenza del castello e, quindi, soggetta al feudatario e il libero comune, retto dagli statuti.

Periodo aragonese-feudale (1409-1559)La guerra però riprese, e quando gli Aragonesi il 30 giugno 1409 sconfissero il Giudice Guglielmo II di Narbona a Sanluri, il Giudicato d'Arborea, ultimo dei regni sardi indipendenti, cessò di esistere, e l'anno successivo Bosa passò definitivamente sotto il controllo della Corona d'Aragona. Poco dopo la conquista aragonese, il 15 giugno 1413, Bosa e la Planargia furono unite al patrimonio regio e la città, riconosciuti privilegi e consuetudini, fu organizzata come un comune catalano. L'organo cittadino era il consiglio generale, col potere di deliberare, dal quale erano scelti i cinque consiglieri, uno per ogni classe di censo, che formavano l'organo esecutivo; il primo consigliere rivestiva la funzione di sindaco, e rappresentava la città.

Quanto al castello, esso era retto da un capitano o castellano, di nomina regia, che ne curava la difesa; il re nominava anche il doganiere o maggiore del porto, il mostazaffo e il podestà, che amministrava la giustizia e controllava per conto della corona l'operato dei consiglieri. Alle dipendenze del consiglio era poi l'ufficiale che governava la Planargia. In teoria tutte le cariche dovevano essere ricoperte da sardi nativi o residenti a Bosa o nella Planargia; ma sebbene questo diritto fosse stato ribadito più volte, di fatto venne spesso calpestato. Tra la città e il castello, poi, la convivenza non fu pacifica al punto che il castellano Pietro di San Giovanni, macchiatosi di abusi e angherie, fu deposto da Alfonso V d'Aragona su richiesta dei sindaci Nicolò de Balbo e Giacomo de Milia, convocati al Parlamento sardo del 1421. In questa stessa sede, inoltre, il re ribadì il privilegio dapprima concesso alla città da Ferdinando I, per il quale la villa e il suo territorio non potevano essere infeudati né separati dal patrimonio regio, confermando, infine, gli Statuti cittadini e le franchigie concesse al suo tempo dai sovrani arborensi. Sotto il regno di Giovanni II d'Aragona a Bosa funzionò anche una zecca, che emetteva monete, destinate a una circolazione locale. Di queste sono stati rinvenuti alcuni esemplari appartenenti a due diversi conii[13].

Reale minuto della zecca di Bosa Nel diritto, + IOANES : REX A (Giovanni Re d'A[ragona]) fra due cerchi di perline, scudo di Aragona

Nel rovescio, CI VI BO SE (città di Bosa) fra due cerchi di perline, croce accantonata da quattro globetti

Bosa 1458-1479 circa, 1,30g

Nel diritto, + IOANES : REX A (Giovanni Re d'A[ragona]) fra due cerchi di perline, scudo di Aragona

Nel rovescio, CI VI BO SE (città di Bosa) fra due cerchi di perline, croce accantonata da quattro globetti

Bosa 1458-1479 circa, 1,30g

Il 23 settembre 1468 il castellano di Bosa, Giovanni di Villamarí, capitano generale della flotta reale, ottenne in feudo la città, il castello e la Planargia di Bosa (con le ville di Suni, Sagama, Tresnuraghes, Sindia, Magomadas, Tinnura e Modolo), di cui divenne barone. Il Villamarí tuttavia prestò omaggio alla città e ne mantenne sostanzialmente le istituzioni. In questi tempi Bosa si trovò ad avere il singolare privilegio di partecipare a tutti i tre stamenti del parlamento sardo, attraverso il feudatario del castello (braccio militare), il vescovo (braccio ecclesiastico) e i delegati dei cittadini (braccio reale).

Nel 1478 il castello di Serravalle vide la fine delle ultime speranze di indipendenza dei sardi, quando il marchese di Oristano, Leonardo de Alagón, vinto a Macomer, trovò in città l'ultimo rifugio, prima di essere catturato da una nave spagnola, mentre fuggiva verso Genova. Ereditata da Bernardo di Villamarí il 24 dicembre 1479, Bosa ottenne sempre maggiori privilegi commerciali, che ne fecero una città prospera, spesso ai danni della vicina e rivale Alghero. Il 30 settembre 1499 una prammatica di Ferdinando il Cattolico la inserì tra le libere città reali, concedendole i privilegi connessi a tale titolo; essa restò tuttavia infeudata ai Villamarí, di cui anzi il 18 luglio 1502 divenne possedimento allodiale. La fioritura continuò però anche sotto la figlia di Bernardo, Isabella, principessa di Salerno, che la resse tra il 1515-1518 e il 1559, facendole guadagnare terreno nei mercati dell'isola anche su Oristano. Ma proprio allora l'economia bosana dovette subire un duro colpo.

Nel 1527, durante la guerra tra la Francia di Francesco I e l'Impero di Carlo V, mentre i lanzichenecchi saccheggiavano Roma, i francesi contesero alla corona di Spagna il possesso della Sardegna. Entrati a Sassari alla fine di dicembre, la saccheggiarono, incutendo terrore nelle altre città sarde. I bosani, per impedire un assalto della flotta francese, l'anno successivo ostruirono con dei massi la foce del Temo, determinando così il rapido decadimento del porto e l'inizio di un lungo periodo di straripamenti del Temo che resero l'ambiente malsano. Da allora le imbarcazioni presero ad attraccare all'Isola Rossa. Per questi motivi, convocato il Parlamento Generale nel 1641, il Sindaco di Bosa chiese «che si provvedesse a sgombrar dalla sabbia la foce del fiume, il quale nella primavera restava chiuso in modo che si potea passare a piede asciutto da una parte nell'altra, e bisognava a forza di braccia trasportare i battelli da una parte all'altra», rappresentò, inoltre, che una tale situazione recava danno al commercio, «non potendo le barche entrare nel fiume sino alla città; ed il danno della sanità, perché il fiume si cangiava in una palude»[14].

Evo moderno spagnolo (1559-1714) Particolare della carta Descripción de la isla y Reyno de Sardeña con Bosa e le ville della Planargia, XVII secolo

Particolare della carta Descripción de la isla y Reyno de Sardeña con Bosa e le ville della Planargia, XVII secoloDurante il regno di Filippo II di Spagna (1556-1598), nel 1559, Isabella Villamarina morì senza discendenti lasciando un'eredità gravata da ingenti debiti. La contessa Maria de Cardona (1509-1563), le successe nella titolarità del feudo bosano. Morendo quest'ultima senza discendenza nel 1563, ne dispose a favore del duca di Alcalá, Pedro Afán de Ribera (1509-1571), che — a causa delle gravi passività gravanti sull'eredità — vi rinunciò il 25 maggio 1563. In esecuzione di un decreto che stabiliva l'unione alla corona dei feudi vacanti, il Supremo Consiglio d'Italia e quello d'Aragona furono chiamati a stabilire un prezzo di acquisto per la città di Bosa e per la Planargia. Il re Filippo II si obbligò a pagare i creditori ereditari e, contestualmente, acquistò Bosa e la Planargia al patrimonio della corona. Da allora Bosa divenne a tutti gli effetti una città regia, cessando di essere sotto un'autorità feudale. Nel 1564, su richiesta dello Stamento militare, vennero tradotti in lingua catalana gli statuti di Bosa, originariamente in lingua pisana[15]. Nel 1568, il re ordinò che venisse soppresso l'ufficio di governatore della città di Bosa, surrogandovi un podestà, e, nel contempo, che fosse nominato un ufficiale regio per la Planargia[16].

Filippo II, nel 1572, diede anche il via a un progetto di fortificazione delle coste sarde. In questo contesto si inseriscono le prime testimonianze della torre dell'Isola Rossa, allora denominata torre del porto.

La seconda metà del Cinquecento rappresentò per Bosa un'era di grandi cambiamenti anche sul piano culturale. Già dal 1569 operava, come canonico della cattedrale, Gerolamo Araolla, il maggiore poeta in lingua sarda dell'età spagnola, che a Bosa compose le sue opere[17].

Frontespizio delle Rime Diverse di Pietro Delitala, 1596

Frontespizio delle Rime Diverse di Pietro Delitala, 1596Nel 1591 fu consacrato vescovo Giovanni Francesco Fara, il padre della storiografia sarda. Egli diresse la chiesa bosana soltanto per sei mesi ma subito convocò il sinodo diocesano (10-12 giugno 1591), e con le sue costituzioni riorganizzò la diocesi secondo i canoni tridentini. Con tutta probabilità si deve a lui la costituzione dell'archivio diocesano e l'avvio della redazione dei cinque libri, il cui documento più antico conservato oggi è del 1594. All'interessamento del Fara dovette probabilmente la libertà e la possibilità di uscire di prigione il poeta bosano Pietro Delitala, uno tra i primi autori sardi a usare nella sua opera la lingua italiana[18]. Dal carcere indirizzò alcuni sonetti di supplica al vescovo, e da altre liriche si evince che nel 1590 era tornato in libertà. Trascorse i suoi ultimi anni a Bosa, fu podestà della città e cavaliere nello Stamento militare del Parlamento del Regno di Sardegna[19].

Durante il regno di Filippo III di Spagna (1598-1621), arrivarono a Bosa i Cappuccini, che in città edificarono un convento (1609), e furono fondate le confraternite della Santa Croce e del Rosario, nonché i gremi dei sarti e calzolai e dei fabbri[20]. Il nuovo secolo fu però un periodo di grande decadenza, come per tutti i domìni spagnoli, anche per Bosa. Apertosi con la grave inondazione del 1606, funestato dalla peste (1652-1656), da un violento incendio (1663), dalla grande carestia del 1680, dalle continue incursioni ottomane e dalla forte recessione economica, vide precipitare la sua popolazione. Né dovette giovare molto la concessione dello statuto di porto franco nel 1626.

Durante il regno di Filippo IV di Spagna (1621-1665), gli urgenti bisogni finanziari derivanti dalla Guerra d'Italia spinsero la corona a vendere all'incanto i territori e le ville della Planargia insieme al castello di Serravalle e ad eccezione della libera città di Bosa. La regione fu venduta ad Antonio Brondo y Ruecas, marchese di Villacidro. Bosa fu così obbligata a fare a meno dei contributi in grano che gli erano garantiti dall'entroterra planargese[21].

Jacques Petré - Vue de la Ville de Boze a L'ouest de l'Isle de Sardaigne entre le Cap de la casse et le gonfe de L'Oristan (1679-1680), Biblioteca nazionale di Francia, Parigi

Jacques Petré - Vue de la Ville de Boze a L'ouest de l'Isle de Sardaigne entre le Cap de la casse et le gonfe de L'Oristan (1679-1680), Biblioteca nazionale di Francia, ParigiDurante il regno di Carlo II di Spagna (1665-1700), il feudo della Planargia era poverissimo e spopolato, nonché caduto nel disinteresse dei suoi signori, al punto che la città di Bosa ne aveva ripreso di fatto il controllo. Fu così che, nel 1670 la Planargia fu messa all'incanto dalla famiglia Brondo che, nel frattempo si era gravemente indebitata. Il feudo trovò un acquirente soltanto nel 1698 in Giuseppe Olives[22].

Nel 1700 morì Carlo II e gli successe, per disposizione testamentaria, Filippo V di Spagna (1700-1724). L'arciduca d'Austria, Carlo VI d'Asburgo, avanzò pretese sul trono, scatenando la Guerra di successione spagnola. Fu così che, nell'agosto del 1708, le truppe anglo-olandesi — alleate dell'arciduca — effettuarono una spedizione in Sardegna e, con la resa di Cagliari, Alghero e Castelsardo, posero fine al dominio iberico sull'isola. La Sardegna cessò così di essere un regno in unione personale con la corona di Spagna[23].

Periodo austriaco (1714-1718) e sardo-piemontese (1718-1861)Passata con l'intera Sardegna agli Asburgo d'Austria nel 1714, quindi ai Savoia tra il 1718 e il 1720, la città riacquistò via via una certa importanza: già nel 1721 le barche coralline napoletane furono autorizzate a far quarantena anche nel porto di Bosa, e di conseguenza fu inaugurato un lazzaretto a Santa Giusta. La popolazione era andata in quegli anni progressivamente aumentando, tanto che dai 3 335 abitanti del 1698, si era giunti nel 1728 a 3 885, e nel 1751 a 4 609. Nel 1750 Carlo Emanuele III autorizzò un gruppo di coloni provenienti dalla Morea a insediarsi su una parte del territorio di Bosa: fu così fondata San Cristoforo, l’attuale Montresta[24]. Gli immigrati, però, furono insediati in territori usati dai pastori bosani e furono oggetto di un’aperta ostilità, spesso sfociata in fatti di sangue: un secolo dopo, secondo l'Angius, delle famiglie greche restavano due soli membri.

Nel 1770 il Viceré Des Hayes visitò Bosa e segnalò lo stato d’abbandono degli uffici e in particolare degli archivi. Il 4 maggio 1807 Bosa divenne capoluogo di provincia per un decreto del re Vittorio Emanuele I e nel 1848, in seguito all'abolizione delle province, fu inclusa nella divisione amministrativa di Nuoro. Nel 1859 le province furono ripristinate e la città entrò a far parte della Provincia di Sassari.

Nel 1860 fu istituito e iniziò a funzionare a Bosa, sotto la direzione del canonico Gavino Nino, quello che fu il primo regio ginnasio della Sardegna, nonché uno dei primi d'Italia (il ginnasio fu infatti istituito nel 1859 dalla legge Casati per il Regno di Sardegna e soltanto dopo l'Unità fu esteso in tutto il Paese)[25].

Dall'unità d'Italia ad oggi (1861-XXI secolo) Panorama di Bosa, xilografia di Barberis (1895)

Panorama di Bosa, xilografia di Barberis (1895)La città conobbe nell'Ottocento un incremento demografico progressivo ma lento: la popolazione passò via via dai 5 600 abitanti del 1821 ai 6 846 del 1901. Si sviluppò l'attività della concia delle pelli, mentre le vecchie mura vennero abbattute e già alla metà del XIX secolo la città si ampliò verso il mare, secondo le indicazioni del piano d'ornato di Pietro Cadolini (1867). Il rinnovamento delle vecchie infrastrutture, come il ponte sul Temo (1871), e le nuove costruzioni, quali l'acquedotto (1877) e la rete fognaria – che posero rimedio all'ambiente insalubre della città – o la strada ferrata a scartamento ridotto per Macomer, segnarono un risveglio che soltanto dopo la grande guerra conobbe un sensibile rallentamento.

Dopo decenni di rimostranze – manifestate anche nel 1845 al re Carlo Alberto in occasione di una visita alla città – nel 1863 fu approvata la costruzione del porto, che era ormai scomparso da più di trecento anni[26]. Dal 1869 furono dunque avviati i lavori per la congiunzione dell’Isola Rossa alla terraferma, senza però ottenere risultati apprezzabili. Le opere pubbliche di questi anni diedero al centro un aspetto dignitoso ancora oggi fruibile; tuttavia per il comune di allora, accanto al miglioramento delle condizioni di vita, significarono anche un forte indebitamento, che con gli anni, sommandosi alla forte pressione fiscale, diede origine a una rivolta popolare (14 aprile 1889)[27].

Sul piano amministrativo, il 1927 vide l'istituzione della Provincia di Nuoro e l'accorpamento a essa della città di Bosa, staccatasi dalla Provincia di Sassari. Nel 1935 si ebbe la visita di Benito Mussolini.

Per tutto il corso del Novecento la popolazione conobbe un'evoluzione relativamente modesta (8 632 abitanti nel 1971, ma 7 935 nel 2001). Nell’ultima metà del XX secolo, l'espansione urbana, alimentata dall’abbandono della borgata di Sa Costa, ha portato a un intenso fermento edilizio, con la costruzione di ampi quartieri, spesso adagiati sulla vallata alluvionale. Si è infine assistito al congiungimento del centro con la marina, con la costruzione di un ponte negli anni Ottanta.

Un processo di accentramento degli investimenti in corrispondenza dei centri sardi maggiormente connessi alle infrastrutture e alle reti di trasporto, ha ostacolato lo sviluppo dei settori primario e terziario. Tuttavia, in seguito all'apertura della litoranea per Alghero e all’intensificarsi dei traffici turistici provenienti dall’aeroporto di Alghero-Fertilia, la città appare avviata verso un discreto rilancio turistico.

Ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 13 ottobre 2003, che ha ridefinito le circoscrizioni delle nuove province sarde, il comune di Bosa è passato dalla Provincia di Nuoro alla Provincia di Oristano.

Simboli Lo stemma del comune di Bosa

Lo stemma del comune di BosaIl comune di Bosa ha come segno distintivo lo stemma concesso il 15 gennaio 1767 con diploma di motuproprio del re di Sardegna Carlo Emanuele III e confermato con un decreto del capo di Governo del 24 settembre 1931[28]. Si tratta di uno scudo interposto a due fronde di palma e sormontato da una corona comitale (d'oro, cimata da nove perle visibili sostenute da punte); all'interno dello scudo, nella parte inferiore (2/3) in campo azzurro, un castello d'oro, murato di nero, fondato in punta, aperto del campo, esso castello munito di tre torri finestrate e merlate di quattro alla guelfa, la torre centrale più alta e più larga, e nel capo (1/3) una croce di Savoia (d'argento al campo rosso).

Il sigillo di Bosa tra il 1585 e il 1602, sotto il dominio aragonese.

Il sigillo di Bosa tra il 1585 e il 1602, sotto il dominio aragonese.Fino al XVIII secolo, lo scudo di Bosa era sormontato da una corona reale aperta, per antico privilegio concesso dai re spagnoli, e al suo interno erano presenti le barre del Regno d'Aragona. Nel 1766, il ministro sabaudo Giovanni Battista Lorenzo Bogino, ritenendo opportuno eliminare le insegne della signoria iberica dagli scudi delle città sarde, ne consigliò la sostituzione con la croce di Savoia. Per questo motivo, il re di Sardegna concesse il privilegio di fregiarsi dell'insegna reale, oltre che a Bosa, alle città di Cagliari, Oristano, Sassari e Alghero (che nel 1999 rimosse la croce sabauda a favore delle barre d'Aragona)[29]. La corona reale fu poi sostituita con quella marchionale nei casi di Cagliari e Sassari, mentre a Bosa, ad Alghero e a Oristano fu riservato il privilegio di fregiarsi della corona comitale, in sostituzione della corona turrita normalmente attribuita ai comuni insigniti del titolo di città[30].

OnorificenzeBosa ottenne il titolo di città regia nel 1499, attraverso una Prammatica Sanzione di Ferdinando II d'Aragona. L'utilizzo dell'onorificenza venne confermata consuetudinariamente nelle forme riconosciute dall'ordinamento del Regno di Sardegna e d'Italia, prima, e dalla Repubblica italiana, poi.

Aggiungi un commento