Das Neue Museum im Berliner Ortsteil Mitte gehört zum Bauensemble der Museumsinsel und damit zum Weltkulturerbe der UNESCO. Im Auftrag König Friedrich Wilhelms IV. zwischen 1843 und 1855 im Stil des Klassizismus und der Neorenaissance erbaut, gilt es als Hauptwerk von Friedrich August Stüler.

Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und dem weiteren Verfall der Ruine in der DDR-Zeit wurde es 1999–2009 von David Chipperfield in vereinfachter Form wiederhergestellt. Aktuell beheimatet es das Ägyptische Museum und die Papyrussammlung, das Museum für Vor- und Frühgeschichte und einen Teil der Antikensammlung.

Im Jahr 2019 verzeichnete das Neue Museum 828.000 Besucher und war damit das meistbesuchte Museum der Staatlichen Museen.

Das Neue Museum im Berliner Ortsteil Mitte gehört zum Bauensemble der Museumsinsel und damit zum Weltkulturerbe der UNESCO. Im Auftrag König Friedrich Wilhelms IV. zwischen 1843 und 1855 im Stil des Klassizismus und der Neorenaissance erbaut, gilt es als Hauptwerk von Friedrich August Stüler.

Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und dem weiteren Verfall der Ruine in der DDR-Zeit wurde es 1999–2009 von David Chipperfield in vereinfachter Form wiederhergestellt. Aktuell beheimatet es das Ägyptische Museum und die Papyrussammlung, das Museum für Vor- und Frühgeschichte und einen Teil der Antikensammlung.

Im Jahr 2019 verzeichnete das Neue Museum 828.000 Besucher und war damit das meistbesuchte Museum der Staatlichen Museen.

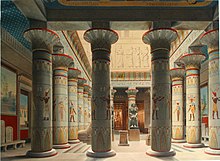

Der Ägyptische Hof. Aus: Friedrich August Stüler: Das Neue Museum in Berlin. Riedel, 1862. Die Säulen wurden 1987 zur Restaurierung entfernt.[1]

Der Ägyptische Hof. Aus: Friedrich August Stüler: Das Neue Museum in Berlin. Riedel, 1862. Die Säulen wurden 1987 zur Restaurierung entfernt.[1] Ostfassade des Neuen Museums mit Verbindungsgalerie zum Alten Museum und den Kolonnaden, aus Friedrich August Stüler, Das Neue Museum in Berlin, Riedel 1862

Ostfassade des Neuen Museums mit Verbindungsgalerie zum Alten Museum und den Kolonnaden, aus Friedrich August Stüler, Das Neue Museum in Berlin, Riedel 1862Das zweite Museum auf der Museumsinsel wurde als Erweiterungsbau für die im Alten Museum nicht unterzubringenden Sammlungen erforderlich. Dies waren die Sammlung der Gipsabgüsse, das Ägyptische Museum, die Ur- und Frühgeschichtliche Sammlung (Museum der vaterländischen Altertümer), die Ethnografische Sammlung und das Kupferstichkabinett. Es ist damit die „Urzelle“ des Museums für Vor- und Frühgeschichte, des Ägyptischen Museums, des Ethnologischen Museums und des Kupferstichkabinetts. In seiner Konzeption als Universalmuseum für einen abgeschlossenen Sammlungsbestand und in der Entwicklung seiner Sammlungsbestände durch Erweiterungen und den Auszug einzelner Sammlungen wie zum Beispiel der Ethnografischen Sammlung in eigene Museen dokumentiert es in seiner Geschichte beispielhaft die Hinwendung vom Universal- zum Spezialmuseum als allgemeine Entwicklung in der Geschichte der Museen im Verlauf des 19. Jahrhunderts.

Das Neue Museum zählt darüber hinaus als Teil der Gesamtanlage der Museumsinsel wie auch als Einzelbauwerk des späten Klassizismus zu einem der bedeutendsten Museumsbauten des 19. Jahrhunderts. Außerdem gehört es zu den bedeutenden Denkmälern der Konstruktions- und Technikgeschichte. Mit seinem industrialisierten Bauverfahren und seinen vielfältigen Eisenkonstruktionen ist es der erste Monumentalbau Preußens mit konsequenter Anwendung neuer, durch die Industrialisierung ermöglichter Bautechniken. Als weitere Innovation kam während der Bauarbeiten erstmals in Berlin eine Dampfmaschine zum Einsatz, die unter anderem das Rammen der zahlreichen Pfähle in den Baugrund erleichterte. Der weiche, sandige und schwammige Boden des Spree- beziehungsweise Berliner Urstromtals erfordert eine tiefe Verankerung der Bauten im zentralen Berliner Bereich. Mit dem Bau des Museums wurde daher ein Stück Technikgeschichte geschrieben.

Bauarbeiten Neues Museum um 1850, Ansicht von der Friedrichsbrücke

Neues Museum um 1850, Ansicht von der FriedrichsbrückeDie Arbeiten zum Bau des Neuen Museums begannen am 19. Juni 1841 unter der Leitung einer von Friedrich Wilhelm IV. eingesetzten Kommission, der unter anderem der Generaldirektor der Königlichen Museen Ignaz von Olfers und Friedrich August Stüler angehörten. Zuvor hatte der König Stüler bereits mit Kabinettsorder vom 8. März 1841 mit der Planung beauftragt. Der schlechte Baugrund machte sich schnell bemerkbar, als die Arbeiter nur wenig unter der Oberfläche auf Infusorienerde, Ablagerungen von Kieselgur, stießen. Daher wurde unter dem ganzen Gebäude ein Pfahlrost erforderlich, dessen 2344 hölzerne Gründungspfähle zwischen 6,90 und 18,20 Meter lang waren. Zum Rammen der Pfähle kam eine Dampfmaschine mit 5 PS Leistung zum Einsatz, deren Leistung bei Bedarf auf 10 PS gesteigert werden konnte. Sie trieb die Pumpen zur Entwässerung der Baustelle, die Aufzüge und die Mörtelmischmaschinen an. Das Notizblatt des Architektenvereins zu Berlin berichtete jeweils von der Baustelle und den neuartigen technischen Vorrichtungen.

Am 6. April 1843 erfolgte die feierliche Grundsteinlegung auf den bereits bis zur Kellersohle aufgeführten Fundamenten. Die Mauern waren seit Ende desselben Jahres bis zum Dach aufgemauert, sodass 1844 die Bauarbeiter die Gesimse versetzen und die Dächer vollenden konnten. Im Jahr 1845 wurden die Eisenkonstruktionen eingezogen, die Gewölbe der Decken ausgemauert und die Verbindungsgalerie zum Alten Museum fertiggestellt. Eine Hilfseisenbahn transportierte die Baumaterialien vom Kupfergraben zum dampfmaschinenbetriebenen Aufzug. Auch auf den einzelnen Stockwerken des Museums erfolgte der Transport auf Schienen. 1846 war der Außenbau, abgesehen von den Skulpturen in den Giebelfeldern, abgeschlossen und die Arbeiter begannen mit dem Verputzen der Innenräume, dem Setzen der Treppenstufen und dem Ausführen der Fußböden.

InnenausbauDiese Bauarbeiten waren 1847 so weit gediehen, dass mit dem aufwendigen Innenausbau begonnen werden konnte. Die Märzrevolution 1848 führte zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten, die aber zu keiner Zeit vollständig unterbrochen wurden. Sobald die jeweiligen Räume vollendet waren, begann die Aufstellung der Sammlungen, die nacheinander von 1850 bis 1859 eröffnet wurden.[2] Arbeiten an Teilen der Innenausstattung, vor allem an den Wandfresken im Treppenhaus, zogen sich jedoch noch bis 1866 hin.

Im Berliner Adressbuch des Jahres 1875 wird folgender Bericht über das Neue Museum gegeben:

„Das Neue Museum, welches durch einen Bogengang und eine über demselben befindliche Halle mit dem Alten Museum in Verbindung steht, ist nach dem ursprünglichen Entwurf König Friedrich Wilhelm IV. und dem darnach ausgeführten Plane des Geh. Oberbaurath Stüler und unter dessen Leitung 1843–1855 erbaut.“[3]

Bei der Eröffnung befanden sich die Ägyptische, Vaterländische und Ethnografische Sammlung im Erdgeschoss. Das erste Obergeschoss nahm die Sammlungen der Gipsabgüsse von Skulpturen der griechischen und römischen Antike, der byzantinischen Kunst, der Romanik, Gotik, Renaissance und des Klassizismus auf. Das zweite Obergeschoss teilten sich das Kupferstichkabinett und die sogenannte „Kunstkammer“, eine Sammlung von Architekturmodellen, Möbeln, Ton- und Glasgefäßen, kirchlichen Gegenständen und kleineren Kunstwerken des Mittelalters und der Neuzeit.

Das 1873 gegründete Völkerkundemuseum bezog 1886 ein eigenes, im Zweiten Weltkrieg zerstörtes Gebäude an der Königgrätzer Straße, der heutigen Stresemannstraße. Damit verbunden war der Auszug der Ethnografischen Sammlung, der Sammlung der Vaterländischen Altertümer und von Teilen der Kunstkammer. Das neugegründete Kunstgewerbemuseum übernahm 1875 die verbliebenen fast 7000 Objekte der „Kunstkammer“ und bezog 1881 ebenfalls ein eigenes Gebäude, den heutigen Martin-Gropius-Bau. Die freigewordenen Räume im Erdgeschoss belegte die Ägyptische Sammlung, die Räume im zweiten Obergeschoss übernahm das Kupferstichkabinett.

Kriegsschäden im Ägyptischen Hof, 1949

Kriegsschäden im Ägyptischen Hof, 1949In den Jahren 1883 bis 1887 wurde das Neue Museum um ein zusätzliches, nach außen hin nicht sichtbares Mezzaningeschoss erhöht. Die Sammlung der Gipsabgüsse, zum Zeitpunkt der Erbauung Mittelpunkt der Sammlungen, wuchs im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu einer der umfangreichsten und umfassendsten Abgusssammlungen. Aufgrund veränderter Wertschätzung wurde sie, mit Ausnahme der Kolossalstatuen, zwischen 1916 und 1920 der Berliner Universität übergeben, wo sie im Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört wurde. In den Sälen des ersten Obergeschosses wurde die Vasensammlung des Antikenmuseums sowie die Papyrussammlung des Ägyptischen Museums neu aufgestellt.

Umbauten im Erdgeschoss in den Jahren 1919 bis 1923 führten erstmals zu größeren Eingriffen in die Bausubstanz. Im Griechischen Hof wurden die Apsis abgebrochen, der Hof mit einem Glasdach überdeckt, ein neuer Boden auf Höhe des normalen Niveaus des Erdgeschosses eingezogen und damit mehrere Säle und Kabinette zur Aufnahme der Amarna-Sammlung geschaffen. Auch in den angrenzenden Räumen des Erdgeschosses verdeckten abgehängte Decken und Platten die ursprüngliche Dekoration und erzeugten so moderne, neutrale Ausstellungsräume. 1929 wurde der Übergang zum Pergamonmuseum errichtet.

1939 wurden die Sammlungen geschlossen, eine Vielzahl der Artefakte ausgelagert und gesichert. Kurz darauf begannen die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Bei alliierten Luftangriffen am 22./23. November 1943 brannte das zentrale Treppenhaus mit den Wandfresken zur Geschichte der Menschheit aus. Im Februar 1945 zerstörten Bomben den Nordwestflügel sowie den Übergang zum Alten Museum und beschädigten den Südwestflügel sowie den Südostrisalit. In der Schlacht um Berlin zwischen den verbliebenen Wehrmachts- und SS-Einheiten und den sowjetischen Streitkräften Ende April 1945 kam es zu weiteren Zerstörungen.

Nachkriegszeit Ruine des Neuen Museums, 1984

Ruine des Neuen Museums, 1984Blick in den Südkuppelsaal

In der Nachkriegszeit wurde das Neue Museum eher vernachlässigt. Andere Museen der Museumsinsel nutzten die weniger beschädigten Räume als Magazin. Erst 1986 begannen Arbeiten zum Wiederaufbau, die vorerst mit weiteren (vermeidbaren und unvermeidbaren) Abbrüchen und damit Verlust an historischer Bausubstanz verbunden waren. Dabei wurden zum Beispiel die letzten Reste des Ägyptischen Hofes beseitigt und die Verbindungsgalerie zum Alten Museum vollständig abgetragen. Für die vorgesehene Rekonstruktion wurden zahlreiche Bauteile und Fragmente entnommen und eingelagert. Zusammen mit der Sicherung des Baues 1986 begannen die Planungen zum Wiederaufbau des Neuen Museums. Die zahlreich entnommenen Bauteile – Säulen, Kapitelle, Gesimse, Böden, Wandbilder – sollten als Kopiervorlagen bei der geplanten weitgehenden Rekonstruktion des Gebäudes dienen. Auch die große Treppenhalle mit Kaulbachs Zyklus zur Geschichte der Menschheit sollte anhand der in der Nationalgalerie verwahrten Originalkartons originalgetreu wiederhergestellt werden.

Im September 1989 erfolgte die Grundsteinlegung zur originalgetreuen Rekonstruktion. Die Wende 1989/1990 machte die Planungen aus DDR-Zeiten hinfällig. Das Vorhaben wurde nach der Wiedervereinigung beendet.

↑ Kristian Ludwig: Das Neue Museum. Vom Juwel der Museumsinsel zum Kuckucksei der Denkmalpflege und Museologen. (Memento vom 17. November 2010 im Internet Archive) 2006. ↑ Neues Museum Berlin, Egyptian Museum and Papyrus Collection, Museum of Prehistory and Early History; Ed.s: Seyfried, Friederike; Wemhoff, Matthias; München, Prestel, 2009, S. 17 ↑ Statistik / Sehenswürdigkeiten. In: Berliner Adreßbuch, 1875, nach Teil 4, S. 169.

Neuen Kommentar hinzufügen