高千穂町(たかちほちょう)は、宮崎県の北西部にある町で、西臼杵郡に属している。

日本神話においては、ニニギの天孫降臨の地とされている。またアマテラスが籠ったとされる天岩戸が町内にある(もっとも、他地域にも天岩戸とされる岩は存在しており、必ずしもその岩が天岩戸と特定されているわけではない)。

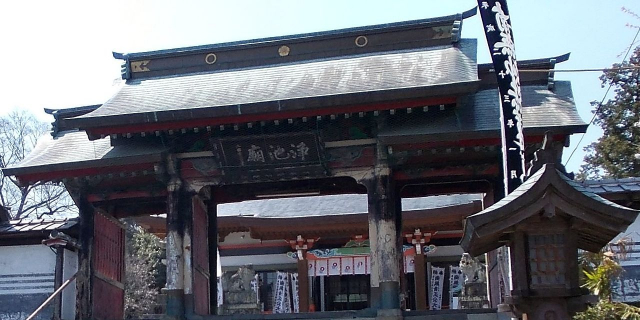

中世・近世平安末期から、熊野信仰が定着し、熊野山の支配下にあった十社大明神(高千穂神社)が社領を荘園化し高知尾庄が成立、豊後大神氏流である神官職高知尾氏(三田井氏)は荘官、下っては地頭としてこの地を治めた。

中世の九州では阿蘇神社と結んでいた菊池氏が肥後の守護大名で、その分家の甲斐氏が高千穂一帯の二上山から鞍岡にかけての五ヶ瀬方面の山岳部の国人となっていた。このため中世の高千穂町は、むしろ阿蘇山と連動した歴史を歩んでいた。

菊池氏のうち、一時甲斐国に行き、足利尊氏の時代に九州に帰った国人菊池重村(甲斐重村)に始まる甲斐氏は、菊池氏が内紛を起こした南北朝時代に三田井氏の客分となり、阿蘇氏の重臣として肥後に進出した。このため16世紀の甲斐親宣から甲斐宗運の時代、この地域の人々は甲斐党と呼ばれ、戦国大名阿蘇氏の家臣団として、豊後の大友氏と結び、薩摩の島津氏と火縄銃を用いた全面戦争をして、九州における真田昌幸のような立場になっていた。

この大友氏対島津氏の構図は、大友宗麟亡き後、秀吉の介入で終わった。高千穂一帯は、徳川幕藩体制の下で延岡藩の一部となった。1692年に三浦氏が藩主となって以後は、牧野氏を経て内藤氏が延岡藩主となったが、これらは徳川幕府の親藩だったので、以後、この地方の郷士は延岡藩主の下で戦国時代以来の宿敵島津氏のお目付け役になっていった。

近現代1920年から町北部の土呂久(とろく)地区で硫砒鉄鉱が採掘され、亜ヒ酸の製造が本格化した[1]。一時は町の経済を支えたが、1962年に閉山している。この鉱山から亜ヒ酸が流出し、鉱毒事件を引き起こした。1970年に国道325号線が出来て以後、阿蘇のやまなみハイウェイに至る観光ルートに組み込まれている。

21世紀の現在の主要産業は農業および観光業である。 農業については2015年、周辺町村と一体となった高千穂郷・椎葉山地域が、FAO(国際連合食糧農業機関)から「世界のモデルとなる重要な地域」として評価され、世界農業遺産に認定された。これは焼畑、木材生産・森林管理、水路と棚田、農林畜産物の栽培・生産、天孫降臨伝説などが評価されたもの[2]。

年表 1889年(明治22年)5月1日の戸長制廃止・町村制施行に伴い三田井、押方、向山の旧3村が合併し高千穂村となる。その他、岩戸、山裏(上岩戸+見立地区)の旧2村で岩戸村、五ケ所、河内、田原の旧3村で田原村、上野、下野の旧2村で上野村となる。 1920年(大正9年)4月1日 町制施行に伴い高千穂村が高千穂町となる。 1956年(昭和31年)9月30日 町村合併促進法(1954年公布)に伴い高千穂町・田原村・岩戸村が対等合併し、新町制による高千穂町が誕生。この際、岩戸村(旧山裏村)見立地区のみ隣の日之影町に分離編入。 1969年(昭和44年)4月1日 上野村を編入し、現在の高千穂町の形となる。(以上『高千穂町史』[3]参照。) いわゆる平成の大合併において、同じ西臼杵郡で隣接する日之影町・五ケ瀬町との合併が議論されたものの、見送られた。

コメントを追加